毎日部下の喧嘩やもめごと!

どうやって解決しらいいの?

そんな悩みを解決していきます。

会社組織で職場の人数が多くなればなるほど人の問題がありますね。特に部下の揉め事や喧嘩に頭を悩まされる上司の方も多いと思います。

この記事では部下の喧嘩の仲裁方法と役割について解説していきます。

Contents

部下の「揉め事」や「喧嘩」の時、上司が果たすべき3つの役割

場の苛立ちや荒れた空気を落ち着かせる

イライラしている場ではまずは話をしたいだけ話させて、十分に吐き出させることが得策です。

話が一旦途切れたタイミングで「深呼吸させる」のも効果的です。喧嘩をしているときは交感神経が優位な状態になっています。

深呼吸は自律神経のバランスを調節してくれ、交感神経優位な状態から副交感神経の働きを高めてくれます。深呼吸が難しければため息でも十分です。

否定しないで無条件で肯定してみましょう。好き嫌いの価値観ではなく双方の言い分と文句を聞く姿勢がベストです。

喧嘩の本質的問題点を読み解く

喧嘩の原因を分析していきましょう。まずは、事実だけを抽出していきます。「何が事実で」「何が事実ではない」この違いを明確していきます。

喧嘩の原因で多いのが感情的な部分があることです。つまり「あいつは好きじゃない!」「生意気だ!」「この前ひどいこと言われたから」など人間関係も問題が往々にしてあります。

喧嘩の仲裁に入る前に事実関係を整理して、「仕事上の問題点か?」「人間関係の問題か?」を明確にしていく必要があります。

喧嘩の仲裁に必要な情報の整理

「仕事上の問題」であれば、その問題は解決可能なのかを見ていきましょう。解決不可能な問題で衝突しているのであれば、それは今すぐには解決できません。

なので「とりあえずまーまー落ち着いて」としか言えないでしょうから、根本的な解決にはありません。

つまり、解決可能な問題なのかを見極める必要があり訳です。

「人間関係の問題」であれば、過去にどのような背景があったのか聞き取り調査していきましょう。

人間関係のマネジメントは情報がなければ何もできませんので、とにかく情報をいっぱい集めていきましょう。上司の思い込みで進めると良くない結果になりかねません。

Amazonオーディブルであれば、今なら無料体験 でこの『リーダーの仮面 ーー 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法』が無料ですべて読めるので、ぜひ今のうちに読んでみてください。

>>無料で『リーダーの仮面 ーー 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法』を読む

部下の揉め事や喧嘩の具体例と仲裁までの思考過程

事例:入職5年目と入職2年目の喧嘩

事実ベースと感情ベースの問題点の整理

よくよく喧嘩の内容を聞いていくと、感情的な問題が含まれていることがあります。

この場合は、問題点は

掃除をしないことはなぜなのか?

現場での成果はどのようになっているのか?

感情的な部分と事実を整理する必要があります。

「偉そう」「生意気」などの感情的な部分。「掃除をしない」「現場では実力主義」など事実の部分を切り離して整理しましょう。

喧嘩の仲裁に必要な情報収集

双方の言い分が具体的にイメージできると思います。

掃除は職場の1・2年目の仕事とルール化されているのであれば、掃除をしない後輩も悪いでしょう。しかし、その後輩の現場での成果を確認すると先輩よりもむしろ売り上げをあげていた。そんなことがわかれば「偉そうだ」「生意気だ」は先輩の妬みやひがみのようにも聞こえます。

感情的要素は排除して事実を整理して、本人たちに事実を整理して伝えてみます。双方の言い分が食い違うのでもめているわけです。文句を代弁してあげたり、整理してあげましょう。そして本人が言っていることを簡潔にまとめに本人に伝えてみます。

自分の喧嘩している内容を他人から言われると客観的に捉えたれます。「あれ?ちょっと変だぞ」などと気がつくこともあります。

部下の揉め事や喧嘩の仲裁とその後の指導

事例の入職2年目職員への指導は?

確かに仕事の成果をあげてはいるが、掃除などの雑務は1・2年目のルールなどで守らせる必要があります。

承認欲求が強い人は認められていないなどと感じると反抗的な態度をとったり、人と違う行動をとり目立とうとする人がいます。

ただ成果は成果として認めてあげる必要があります。

事例の入職5年目職員への指導は?

事実として後輩職員が掃除をしていないのはよくわりません。指導に値することを伝えましょう。ただ、後輩職員よりも成果が出ていないことは冷静に分析してもらう必要がありますね。

現場での成果が客観的事実として評価されていない、もしくは感じられないことがこの問題の本質であるように感じられます。

上層部に掛け合うなども場合によっては必要でしょう。

まとめ:知識がなければ部下をコントロールできない

管理職や組織のマネージャーになると、部下の問題は毎日のように降りかかってきますよね。今回のような部下同士の喧嘩なんても少なくないでしょう。

部下の喧嘩は、まずは感情が高ぶっているので一度冷静になるように促していきます。それから、事実と感情の部分を切り離していく作業になります。

その上で、喧嘩に必要な情報を収集していきます。喧嘩の原因となる仕事上の問題と人間関係の問題に際する背景情報などを集めていきます。

上司は思い込みで指導をしていはいけません。ですから事前に情報をしっかりと集めきり「事実」と「感情」の部分を切り離して指導や喧嘩の仲裁をしていく必要があります。

部下の育成は永遠のテーマくらい難しいものです。

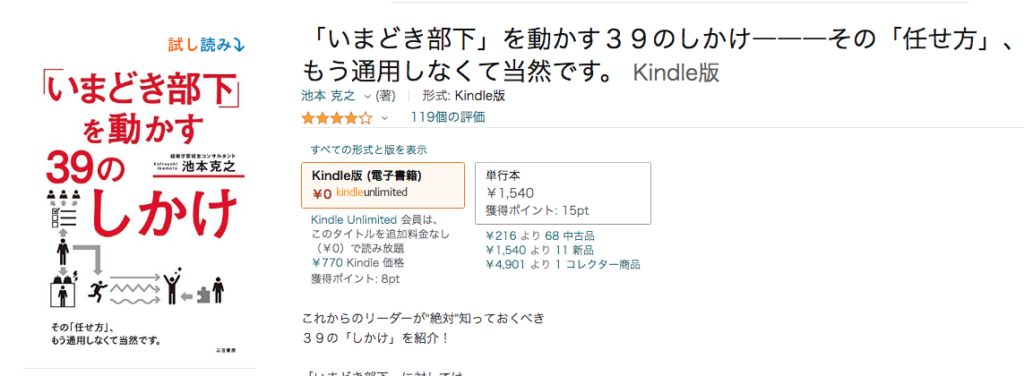

組織の部下が変わればマネジメントの方法も変わるように正解の無い世界です。ですから、知識がなければ部下を束ねることはできません。しっかりと勉強しておきましょう。

Kindle Unlimitedなら好きな端末で200万冊読み放題。今なら30日間の無料体験 この本1冊無料で読めます。

>>無料で『「いまどき部下」を動かす39のしかけ―――その「任せ方」、もう通用しなくて当然です。』を読む